揭示生物多样性形成的机制,是进化生物学的重要科学问题。为什么不同大陆上会分布着相似的生物类群?又为什么这些类群的多样性组成差异如此巨大?这种“地球尺度”的多样性分布差异,反映了地球演化与生物进化的相互作用:一方面,板块运动与气候变迁塑造了生物的迁移与隔离;另一方面,性状创新则决定了物种能否在新的环境中生存、扩散与繁衍。

蟾蜍科(Bufonidae),即人们熟知的“癞蛤蟆”,以其粗糙的皮肤、有毒的耳后腺和惊人的环境适应力闻名。这一类群的足迹几乎遍布除南极洲外的所有大陆,是两栖动物中最成功的类群之一。然而,科学家长期以来一直在追问:为何蟾蜍能广泛分布于不同大陆,而各地物种组成与多样性水平又迥然不同?驱动演化的因素又是什么?

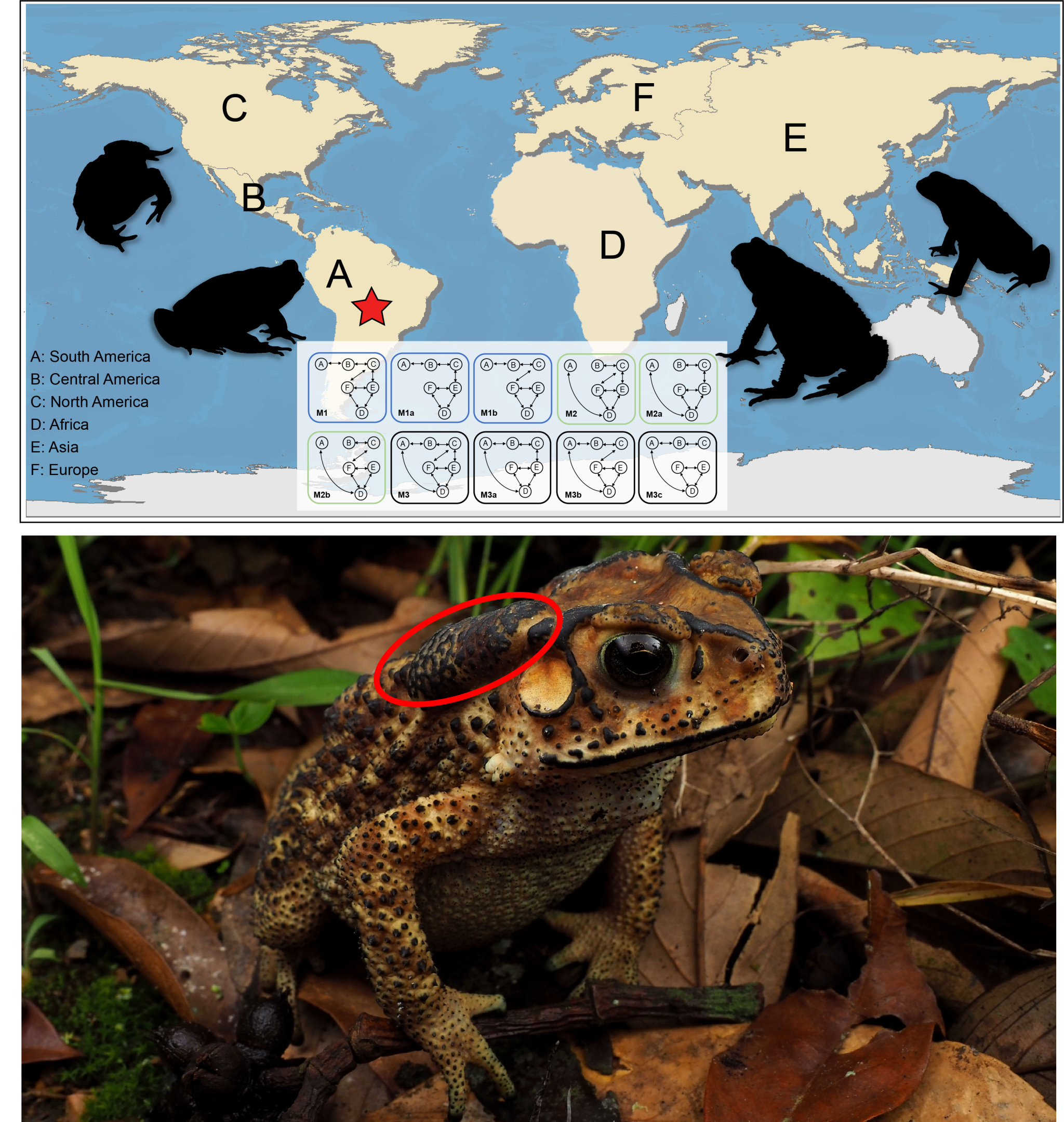

图1 上图为蟾蜍六个主要生物地理分布区。南美洲(A)、中美洲(B)、北美洲(C)、非洲(D)、亚洲(E)和欧洲(F)。红色五角星标示了蟾蜍科在南美洲的起源位置。下图为黑眶蟾蜍(Duttaphrynus melanostictus)物种照片,红色圆圈为耳后腺体。

2025年10月15日,西南大学生命科学学院袁智勇教授团队联合多国学者在Proceedings of the Royal Society B发表了题为“Earth history and trait innovation drive the global radiation of modern toads”的研究论文。该研究系统揭示了蟾蜍如何在地球历史演化(板块运动、气候变化)与耳后腺(毒腺、防御)和脂肪体(能量、代谢)等关键性状创新的协同作用下,从南美洲起源并实现全球分布,为理解不同大陆间生物的演化过程及其变化规律提供了重要的新视角。该研究获《Science》杂志专题报道(https://www.science.org/content/article/poisonous-sacs-helped-toads-conquer-world)。

地球历史推动全球扩散

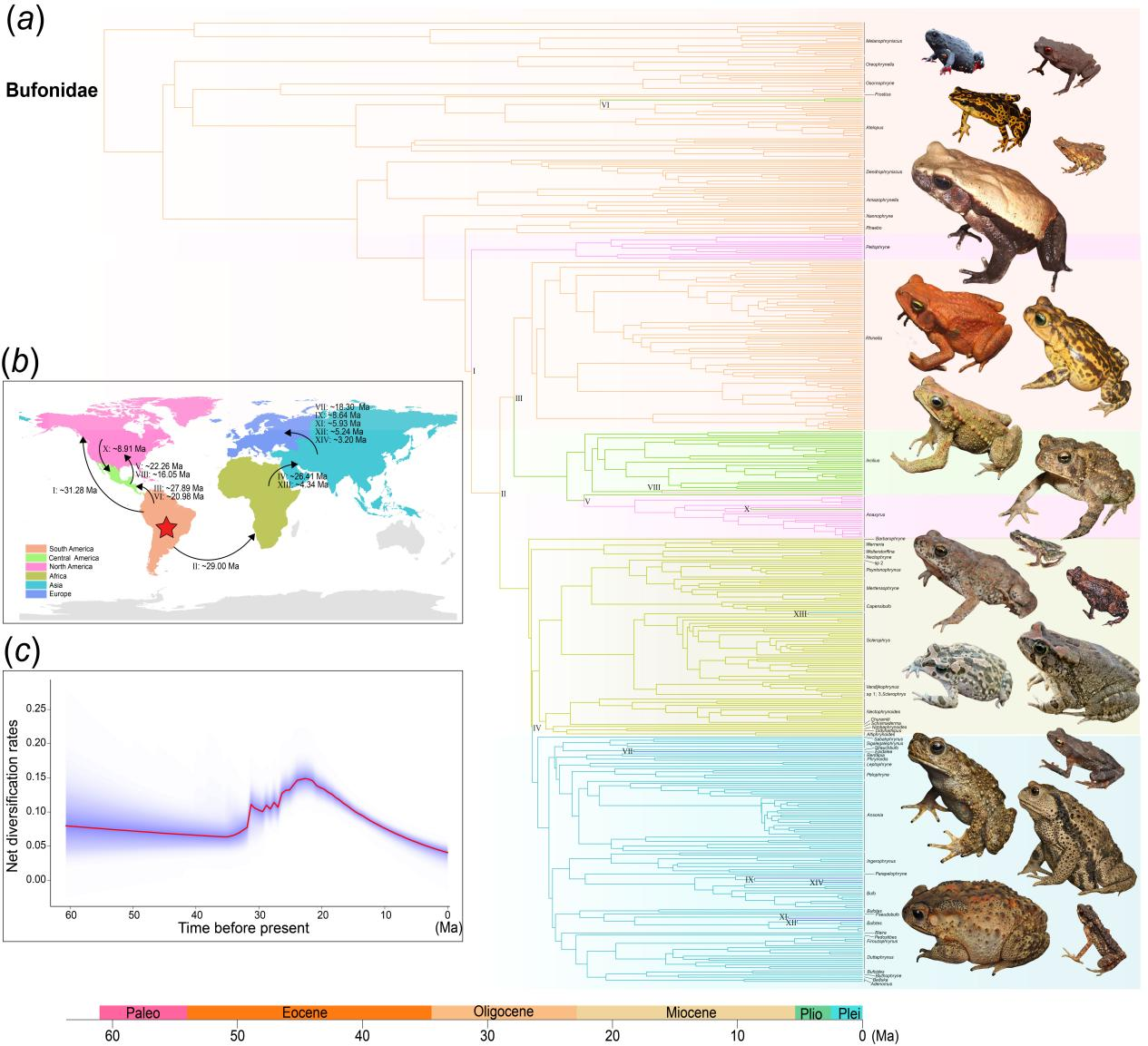

研究发现,蟾蜍约在6,100万年前起源于南美洲。令人惊讶的是,它们并非传统理论所认为的经北美进入亚洲,而是从南美洲跨越大西洋到达非洲,随后扩散到亚洲和欧洲,最终实现全球殖民。

这场“跨洋远征”与新生代时期的板块运动与气候变迁密切相关。大陆漂移与气候转型为蟾蜍开辟了新的栖息地和生态走廊,使其得以扩散并快速分化。

尤其是在约3,350万年前的始新世—渐新世气候转折期,全球由温暖湿润转为干冷,这场环境剧变反而成为蟾蜍进化的“加速器”,大幅提升了物种形成速率,开启了真正的全球扩张。

图2 现代蟾蜍的祖先分布重建与物种多样化的时间动态。(a) 祖先分布重建结果,不同颜色代表不同地理区域。(b) 蟾蜍跨洲扩散事件示意图。(c) 物种分化速率变化趋势图

性状创新驱动适应性辐射

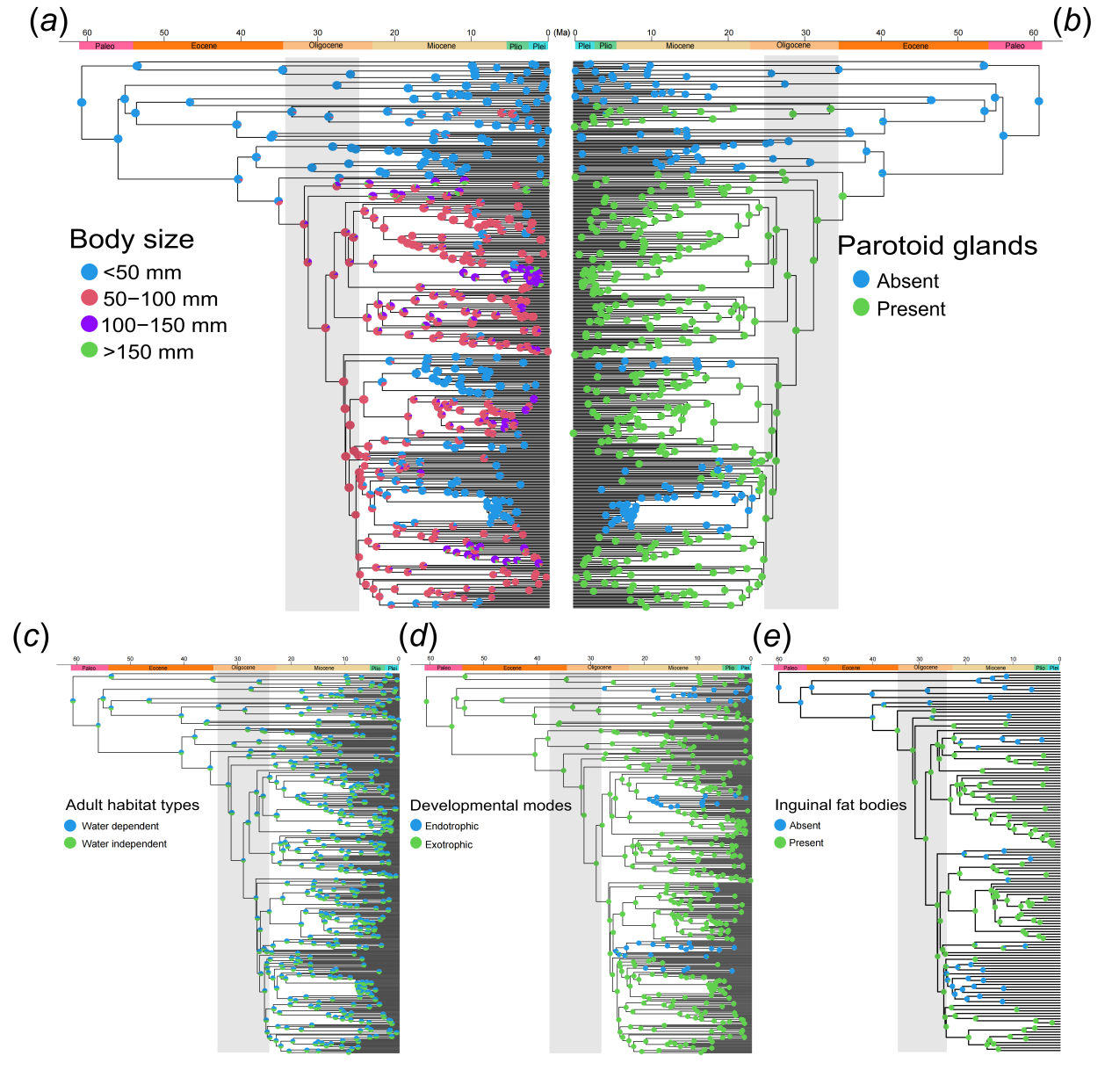

研究证实,多项关键性状的创新是蟾蜍征服世界的“秘密武器”。其中最关键的是耳后腺(Parotoid glands)和脂肪体(Inguinal fat bodies)的出现使得蟾蜍开始加速物种的分化与地理范围扩张。耳后腺是一种能分泌剧毒蟾毒素的防御腺体。其出现时间恰好与蟾蜍物种多样性迅速提升的时期重合。这一“化学盔甲”让蟾蜍在新的生态系统中具备了抵御天敌、快速定居和扩散的能力。而脂肪体的出现,让蟾蜍能够在食物短缺或冬眠时期储存能量、维持代谢,对其长期生存至关重要。相比之下,体型及其他陆栖化特征虽有助于环境适应,但对全球扩散的贡献相对有限。

图3 现代蟾蜍的性状祖先状态重建。(a) 体型。(b) 耳后腺。(c) 成体栖息类型。(d) 发育方式。

西南大学博士研究生吴东益为论文第一作者,西南大学袁智勇教授与法国国家可持续发展研究所(IRD)徐伟博士担任共同通讯作者。美国自然历史博物馆Elizabeth Prendini和Christopher J. Raxworthy,巴西巴拉那联邦大学Marcio R. Pie,新疆和田学院王志坚教授,兰州大学周炜帏研究员和安徽师范大学陈进民副教授等多组成员也参与了此项研究。该研究得到了国家自然科学基金,重庆市“青年拔尖人才计划”、长江上游水生资源保护与遗传种质创制、西南大学青年团队专项基金、中国西藏自治区科技计划、泰国科学研究和创新基金,以及美国国家科学基金会等项目的资助。

本论文链接:https://doi.org/10.1098/rspb.2025.1928